你知道吗?我们90%的烦恼其实都来源于同一个地方:太在意别人怎么想。每天早上刷牙时盯着镜子里的自己,第一个念头不是"今天要做点什么",而是"别人会觉得我今天穿得怎么样";发朋友圈前要反复修改文案,担心措辞不当被人笑话;同事随口一句评价能让你纠结整晚...这些现象在心理学上被称为"认可饥渴症"。

阿德勒心理学有个颠覆性的观点:你现在的痛苦不是过去造成的,而是你自己选择的。有个21岁的大学生来找我咨询,她不敢在课堂上发言,总说因为初二时被老师当众批评过。但深入交流后发现,她真正害怕的是现在发言说错了被人嘲笑。这就是典型的"拿过去当挡箭牌"。换个角度看,如果现在遇到真心欣赏她的人,那些"创伤记忆"还会影响她吗?

东京大学做过一个有趣的实验:让两组人分别完成同样难度的测试,区别是第一组被告知"结果会被评分",第二组则被告知"纯粹是个人练习"。结果第一组的出错率是第二组的三倍。这个实验验证了书中核心观点:当我们把注意力从"他人评价"转向"自我成长"时,表现会好得多。

怎么才能拥有被讨厌的勇气?这里有三个立即可用的方法:

第一招是"课题分离法"。每次焦虑时就问自己:"这件事到底是谁的责任?"比如同事要求你帮他加班,你可以反问自己:他的工作是他的课题,我的休息权是我的课题。日本有位企业家在办公室挂了块牌子:"关你屁事和关我屁事",用粗俗但有效的方式提醒自己分清界线。

第二招是"5%改变法则"。不要指望一夜之间变成不在意他人看法的人。从今天开始,故意做几件可能被议论的小事:穿颜色鲜艳的袜子去上班、在餐厅点菜时第一个开口、开会时坐最前排的位置。哈佛商学院研究发现,微小的破界行为能快速提升心理韧性。

第三招是建立"自我认可清单"。有位咨询客户在手机备忘录里记下每天的"自我认可时刻":"今天拒绝了同事的不合理请求"、"在会上坚持了自己的方案"。三个月后她说:"现在我终于理解书里说的,自由的代价就是被某些人讨厌。"

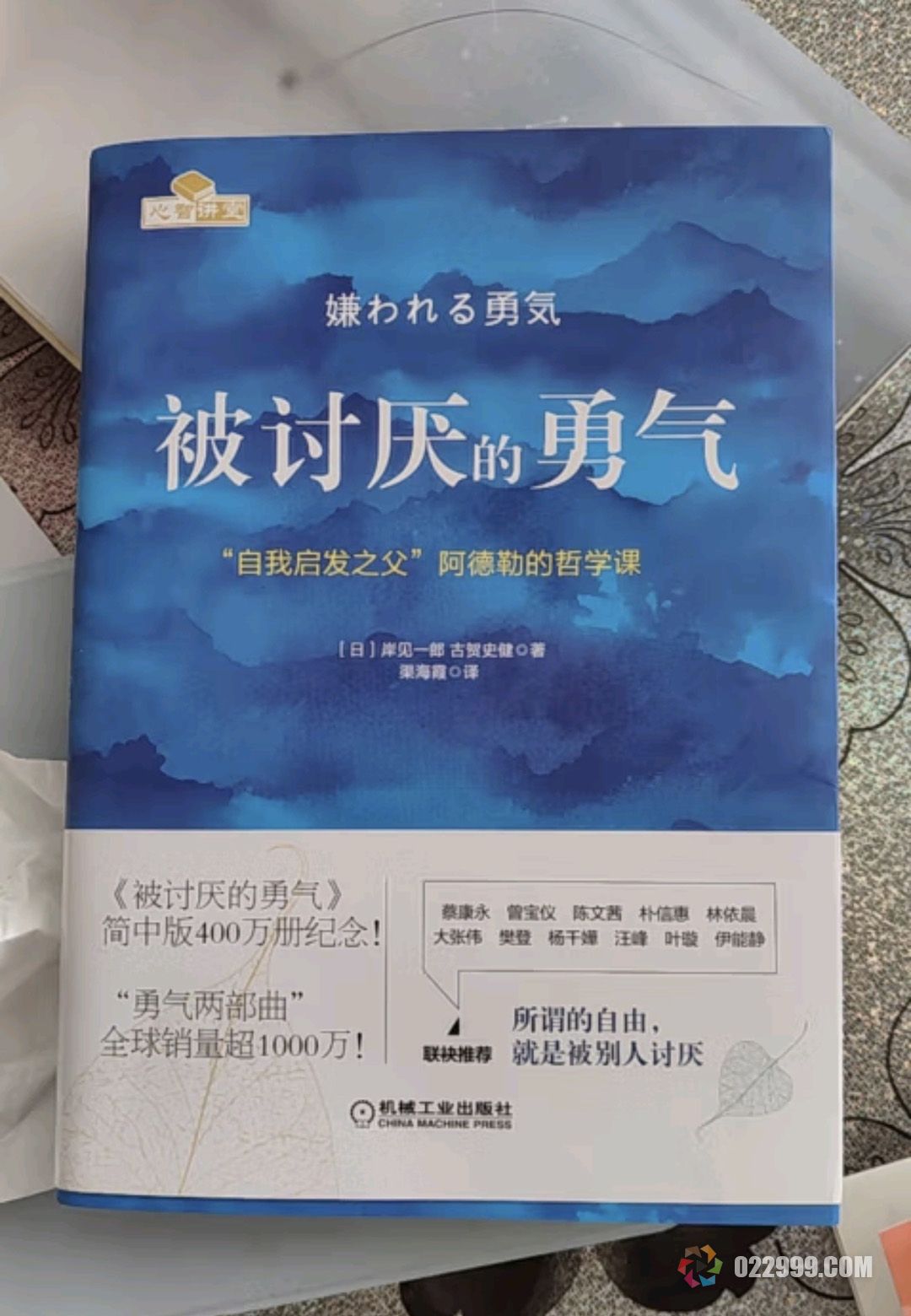

美国诗人罗伯特·弗罗斯特有句诗:"树林里分出两条路,我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。"今天凌创派带大家阅读这本《被讨厌的勇气》本质上就是在教我们做这个选择:是要活在别人的眼光里委曲求全,还是走自己的路让别人说去?这不是自私,而是对自己生命的诚实。