在这个短视频霸屏的时代,抖音像一个永不落幕的游乐园,而小红书则成为了都市女性的数字生活指南。表面上看,两个平台都在展示内容,但底层逻辑却截然不同:

抖音像是地铁口的街头表演,你用碎片时间驻足观看;小红书则更像是闺蜜间的私房话,每条笔记都可能影响你明天的购物清单。这不是简单的平台差异,而是一场关于"注意力经济"和"信任经济"的较量。

仔细看看用小红书的人就会发现,70%以上是一二线城市的年轻女性。这群人不满足于"买了再说",而是追求"买对才行"。她们的搜索记录里藏着真实的购物需求,收藏夹里是精心比较后的选择。平台敏锐地捕捉到这点,把"信任值"写进了算法基因。

小红书的秘密武器在于:它不靠曝光量取胜,而是建立了独一无二的信任资产评估体系。

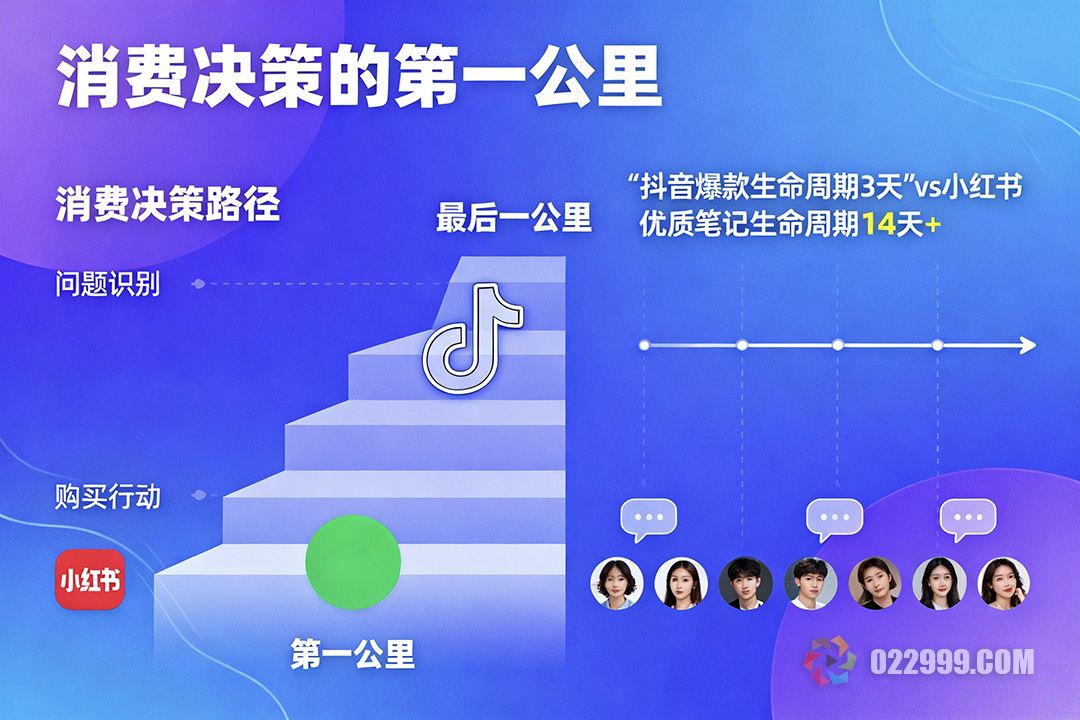

举个例子,当一个美妆品牌同时在这两个平台做推广时,效果大不相同:抖音上的爆款视频可能一夜之间带来百万播放,但三天后就无人问津;而在小红书,一篇真情实感的测评笔记会像老酒一样,越陈越香。数据显示,优质小红书笔记的生命周期能达到14天以上,有些甚至会在发布数月后重新翻红。

仔细观察你会发现,品牌们的玩法也发生了微妙变化:抖音成了"销售终端",直接挂车卖货;小红书则是"决策起点",超过60%的用户在小红书种草后,会去其他平台比价下单。这正是小红书的价值所在,它不跟抖音抢"最后一公里",而是牢牢占据消费决策的"第一公里"。

小红书推荐算法的精妙之处在于:它不太care你的内容有多火爆,更关心你的分享有多真诚。

平台会用独特的"信任度计算公式",分析每条笔记的互动质量:是千篇一律的"好好看",还是具体到使用感受的长篇讨论?是刷出来的虚假点赞,还是真实用户的追更催问?这种机制让那些用心分享的普通人也有机会被看见,形成了独特的"反网红效应"。

有个真实案例很有代表性:某小众护肤品牌在小红书仅靠素人分享就做出500万月销,而在抖音砸了百万推广费却收效甚微。原因很简单,小红书用户更相信"和我一样的普通人"的真实体验。

这场较量的本质,其实是消费心理的迭代升级。

抖音满足的是"看个热闹"的消遣需求,小红书解决的是"这个到底值不值得买"的信任焦虑。当消费者越来越精明,平台竞争的胜负手就从"谁能让人停更久",变成了"谁能让人信更多"。

可以说,小红书的崛起预言了一个新时代的到来:在信息过载的今天,信任正在成为最稀缺的社交货币。这不是两个App之间的战争,而是两套商业逻辑的更替。当用户开始用脚投票,选择那个更懂自己的平台时,胜利的天平自然会倾向能够沉淀信任的一方。